如果你看到这一行文字,说明我还没有完全整理完。但是毕竟是我个人的网站,还是先发出来了,写完了搬机核上面去。

最近找实习的过程中,被问到最多的问题就包括打击感,但是很多次都感觉自己的回答比较欠佳,究其本质还是回答的过于零散了,没有一个系统点的答案,所以准备整理一下互联网上的分享和自己的学习感悟写成这篇文章。

一、打击感是什么

打击感是一种综合性体验,牵扯的方面非常繁多,评价打击感的维度也十分多样。

那么既然要谈打击感,首先得定义打击感。而在做出这个定义前,不妨先回想一下我们的游戏经历,我们在什么时候回去评判打击感好与坏,什么时候会去略过关于打击感的讨论。

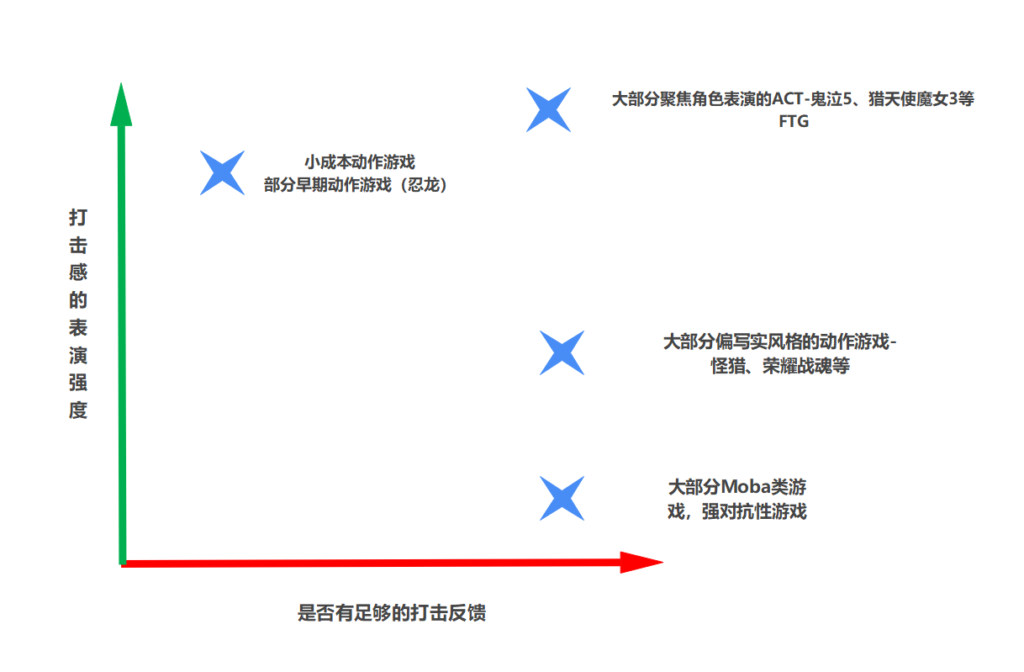

可以这么分析:打击感有两个维度,第一个纬度可以总结为“打击感是一种反馈”,第二个维度可以总结为“打击感是一种表演”。

如果一个游戏的打击感不能满足基本的打击反馈,例如玩家的攻击打到怪物的身上,而怪物甚至没有一个受击动画,只是血条下降了一点(或者是更常见的比较僵硬牵强的受击动画),我们这时候会去评价:这个游戏打击感不行。

而一个游戏不仅仅可以满足基本的打击反馈,同时在攻击到怪物的同时有顿帧或者是震屏等打击效果的展现,如果调教的足够好,我们会去评价:这个游戏的打击感很好。而大部分的反馈及格,又没有在表演上下功夫的游戏,通常我们不会去过多的评价其打击感。

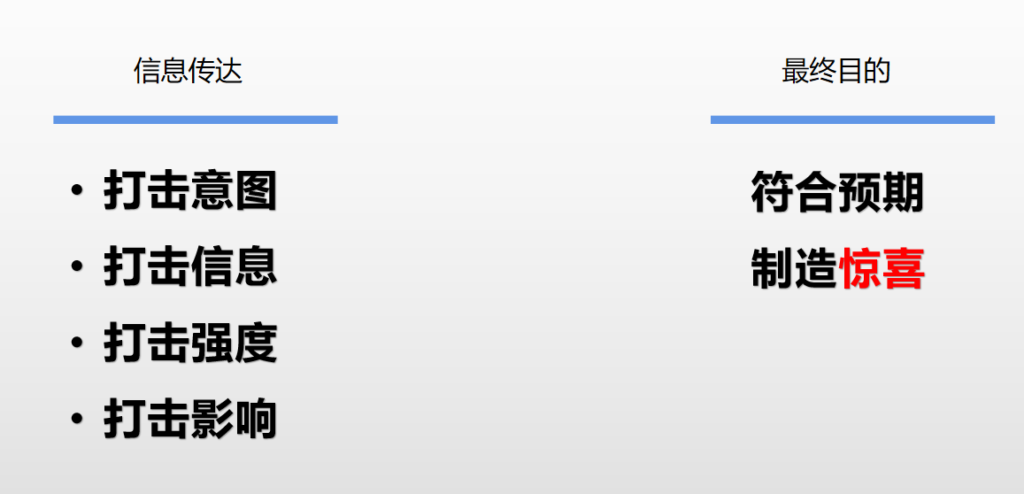

那么我们便可以从反馈和表演两个维度来评价打击感,给打击感一个定义了。这里直接套用知乎大佬的定义:在战斗过程中明确传达打击意图,在实际命中传达合理的打击信息和打击强度,并在在命中结束后展示打击影响。

二、打击感是一种反馈

既然将打击感拆分成了反馈和表演两个部分,那么就从这两个部分来谈打击感,首先是反馈。反馈的核心是符合预期。

何为反馈?我的理解是现实生活中带给玩家的常识,即我一拳打到一个沙包上沙包会动、一刀砍在肉上刀会减速被肉卡住还会飙血、一根竹竿会被轻易推倒,而一个水缸难以撼动……这些都是玩家能在现实生活中获得的常识,并且可以将这些常识用于他体验游戏的过程中。如果玩家在游戏中的动作带来了和他现实生活中的常识所匹配的反馈,那么玩家就会更加愿意去接受这样一个打击的过程,便会认为这个打击感是合理的,是符合预期的。

当然除了这种现实生活带来的常识,游戏也能给玩家建立一些常识,暂且将其称为“游戏常识”。

为了更好说明这一点我举一个例子,《原神》早期版本的角色和怪物的交互中,风属性的聚怪能力可以将小型怪物聚集到一起,而大体型的怪物也可以被吸附,那么玩家就有了一个游戏带来的常识:风属性能带来拉扯、吸附的影响。而稻妻版本的怪物漂浮灵,外形显得很小,而且漂浮在空中,那么玩家通过现实生活中的常识(飘在空中的物体质量轻,像气球一样)和游戏的常识(风属性攻击可以对质量轻的怪物造成拉扯吸附的效果),不难得出结论:漂浮灵可以被玩家的风属性攻击聚集。而最后漂浮灵却无法被如预期般吸附,那么在设计漂浮灵与玩家的交互过程中,打击感从根本上便立不住脚跟。

和打击感反馈相关的要点大致有模型、动画、部分打击效果、音效,我们一个一个单独来讲。

2.1 模型

模型是优秀打击感的支柱,在主战斗的游戏中,模型是非常重要的点,需要考虑其对战斗的影响。如果模型出了问题,后续动作与特效很难达到理想的效果。如前面提到的漂浮灵的例子,本质就是模型上出了一些问题。模型需要注意以下几点。

2.1.1 模型需要突出受击部位

2.1.2 设计模型时需要考虑是否易于制作受击动画/是否易于理解受击动画

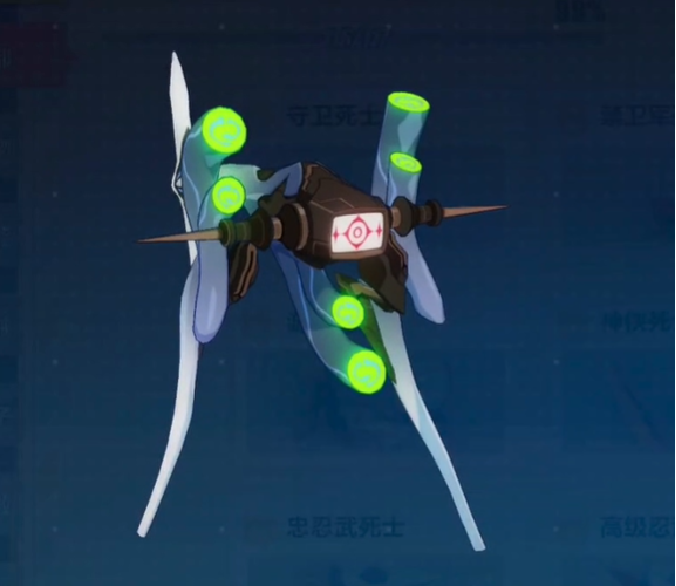

通过对比这两者可以看出模型对于受击反馈的影响。

前者看起来四平八稳,很难去把握他受击的动画,如果是符合玩家日常直觉的“轻微的被击退,四肢为冲击卸力”的受击反馈会让玩家觉得不够爽快,很难让玩家觉得自己的攻击确实对其造成了影响;如果是“前脚被击飞,甚至被直接掀翻在地”又显得过于夸张,适合来表现玩家的强大冲击,但玩家会不会疑惑自己的攻击为什么有这么大的影响呢,总之就是为后续的受击反馈设计提出了不小的挑战。

而后者,一眼就是很适合被玩家击倒在地,配合玩家的攻击动作做出不同受击反馈的沙包,后续设计受击反馈都会容易很多。

(当然这只是我的一家之言,怪物也不仅仅是为了战斗服务的,IP和叙事都是怪物的意义之一,只是单纯从受击的角度得出这样的结论)

2.1.3 模型给人的感受需要与打击风格相匹配

这个其实和前面那一点差不多,即我们希望怪物被攻击时是一个什么样的反馈。如果希望塑造一个割草的游戏体验,那么怪物都是瘦弱的小杂兵会更加的契合我们想要的打击风格;如果希望塑造一个暴力/血肉朋克的体验,玩家拿的是电锯或者是割肉刀,那么都将怪物设计成血肉裸露的样子,玩家的每一击都会有血浆飙出会是很不错的选择

2.2 动作

动作是打击感最重要的组件,是塑造打击感的本质要素。

2.2.1 攻击方动作

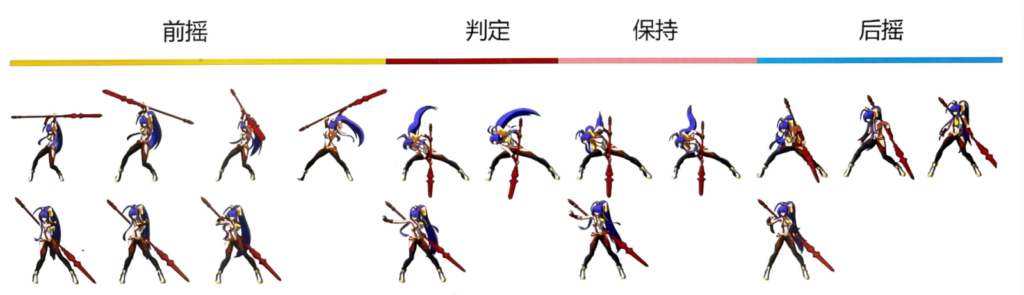

玩家的攻击动作最本质的要点是玩家的攻击动画时间轴,这也是攻击动作给玩家反馈的最主要的部分。这一点其实很现实的讲就是我让玩家拿着一个巨大的锤去战斗,他总不能挥的像刺剑一样灵巧吧,怎么做出区分呢-从动画时间轴下手。动作可以分为4个部分:前摇,判定,保持,后摇。

- 前摇:根据武器的性质确定帧数,通常是轻武器少重武器多

- 判定:通常是一瞬间(2-5)帧,伴随着武器最快速的挥击幅度

- 保持:武器快速挥击完后卸力的过程,可以表现为武器砸入地面停止/角色用力控制住武器/任何合理的表达。这主要是为了给玩家一个帅气的剪影Pose帧来增加动作再玩家眼中的印象

- 后摇:角色回到idle状态,通常可以被连段衔接所取消跳过

- 总体:不同的动作应该不仅仅考虑单个部分的帧数分布,而是尽量考虑整体帧数分布的和谐,尽量创造出合理的美感。

攻击动作也同样有表演的性质,本来准备在文章后面讲到打击感的表演性质的部分再展开说,但是会显得过于累赘,就再这里直接列举了。

2.2.2 受击方动作

受击方动作可能会比攻击方更加难以设计,因为游戏中的受击和现实生活中不一样,我们确实见不到现实生活中有哪个人会被打一拳然后飞出去(当然我们现实中也没有超人)。但是我们会有自己的一套对于受击的预期,这或许是影视化处理给玩家带来的”常识“,便导致了受击动画也是”反馈“和”表演“的密不可分二元体。

抛开受击动画的表演性质,我们希望敌人的受击能有准确的反馈的核心要点,是希望敌人能对我们的不同攻击做出不同的反馈。需要考虑的点大概有这些

- 受击方向:最好的情况可以八向混合

- 受击类型:

- 标准打击:出现频次最高,10-25帧,最好又不同表现来表现打击的方向

- 踉跄:更强的硬直表现,可能硬直提高一倍,来更好的区分普通攻击与重攻击

- 击飞:让玩家或者敌人脱连,让终结攻击或者特殊攻击体现出来

- 挑飞/浮空:要根据自身的战斗系统决定

- 失衡/眩晕:长硬直,让部分敌人暂时脱离战场,或者等待处决

- 击倒:一次博弈的结束

- 打击部位:需要区分打击部位的攻击通常是射击/发射物,或者对于巨大的怪物,如怪物猎人中,或者魂类游戏的巨型boss。

其实这样便可以看出受击动画需求的资产之多。

而为了保证受击动画给玩家一个直观的反馈,以下几点也是需要注意的

- 受击动画前几帧就达到最大的受击幅度。

- 霸体受击/巨型怪物受击通常很难播放一个常驻的受击动画,可以尝试用程序ik实现受击效果。

- 如果设置了例如顿帧的打击效果,需要考虑这个效果和受击动画播放的优先级顺序,是敌人先达到受击动画最大幅度再顿帧,还是在顿帧的过程中混合到最大受击幅度。

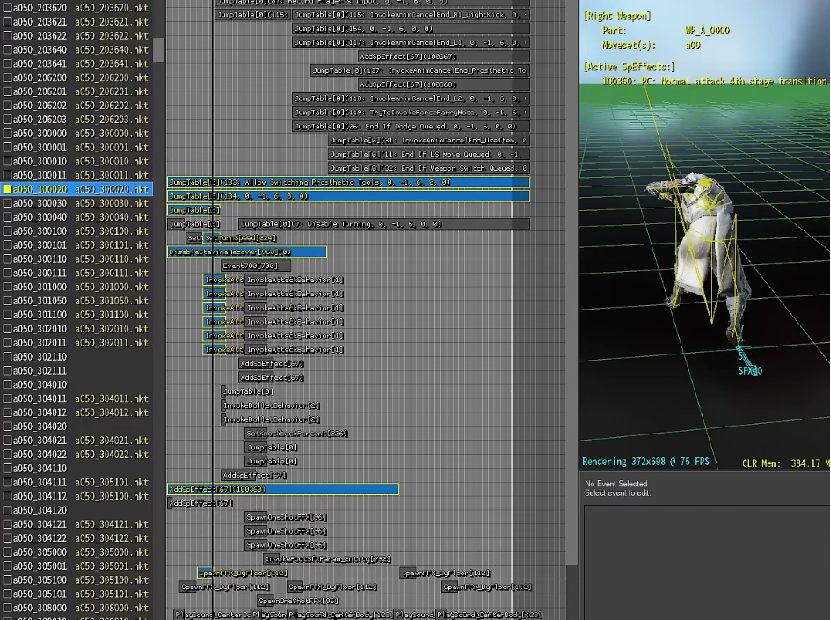

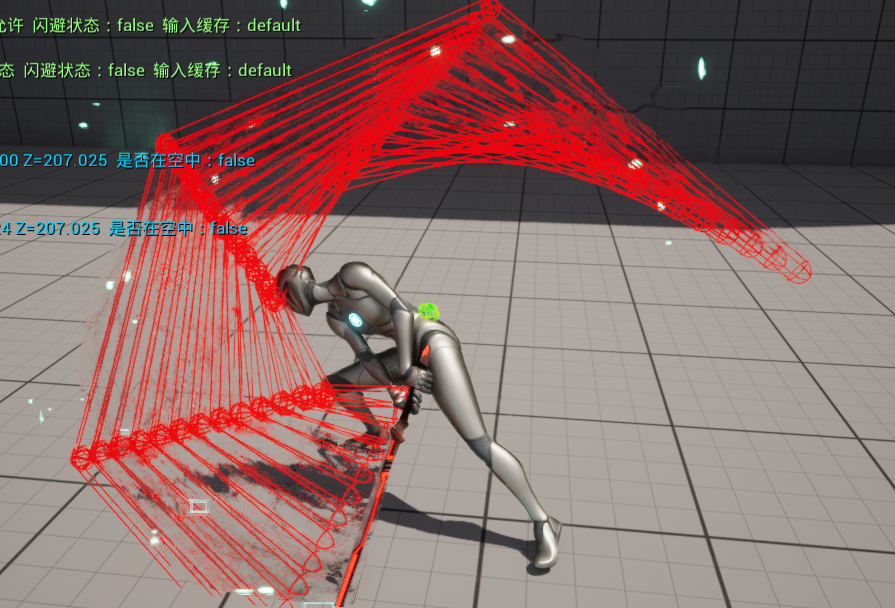

(补个图,剑星的受击)

2.3 引擎实现相关

为了实现优秀的打击反馈,美术资源的优秀肯定是基础,但不是全部,引擎中的调优也是必不可少的。大概总结了以下几点:攻击判定与反馈、攻击方与受击方位置与转向修正、镜头处理。

2.3.1 攻击判定与反馈

角色的攻击判定方式有很多种,不同的攻击判定其实本质上出发点都是在保证判定的精确的情况下节省资源。个人了解的判定其实有以下几种:

- 2D判定框:这个最普遍,是2D游戏的主流攻击判定方式

- 3D判定球体:这个大概是角色攻击时检测面前一个小范围球体是否有敌人,如果有则判定为打击到敌人。通常适用于比较特殊攻击的检测,而且需要和玩家的攻击吸附性能密切相关。(例如之前为了让角色的拳击打到敌人只能用球体判定,检测到之后再调整角色和敌人的位置保证基本的动画播放合理)

- 胶囊体(绑定在武器上):这个是比较普遍的方式,魂类游戏普遍采用了这种方式(不过在UE如果把判定绑定在帧上时低帧数容易丢判定,直接用overlap又容易丢失打击部位细节)

- 多球体:这个其实本质上和胶囊体没有区别,但是不会因为帧数波动丢失判定。

3D动作游戏中判断不仅仅是判断是否击中的问题,还会影响后续的受击特效播放,敌人受击部位的确定,敌人受击材质相关,所以确实是需要着重考虑的问题。如果没有精确的攻击判定,很难让玩家对于攻击的反馈信服。

2.3.2 攻击方与受击方位置与转向修正

这个本质上还是为了让打击方和受击方处于一个合理的位置来播放攻击于受击动画。而从表演的角度上讲,打击感也是一种表演,需要参与演出的双方都在最适合表演的位置,才能达到最好的效果。

在实际制作的过程中,需要考虑转向角度、转向速度、转向区间在受击动画上的分配让玩家与怪物的转向和追身显得符合逻辑。

2.3.3 镜头处理

这里先只是列举出来,后文再详细说明。

三、打击感是一种表演

其实在做好基础的反馈的前提下,游戏的打击感便已经及格了,但是如果仅仅做好这种符合“现实生活常识”和“游戏常识”的基础反馈,打击感仍会达不到预期,那便会涉及到我们的第二个主题了-打击感是一种表演。

何为表演?为了达到我们想传达的效果,使用一切合理可行的艺术化处理。还是前面的例子,我一拳打到别人身上,我获得“我打到了别人这一个信息”靠的是我的触觉和视觉,游戏中无法给玩家提供触觉,同时大部分游戏也不可能使用第一人称的视角表达。那么在这么多信息无法传达的情况下我还要告诉玩家“你打到了,你的攻击对敌人造成了巨大的影响”,我们只能使用独属于游戏的艺术化处理,例如让屏幕有一个夸张的震动、让角色的这一拳打在敌人身上会有气浪爆出、或许还可以让屏幕短时间的色调反转……..总之这是属于游戏的独特处理方式,是游戏的艺术化处理。

3.1 攻击方特效

其实特效这个点是游戏的艺术化处理最普遍的要素,毕竟没见过现实中能有人将刀挥出刀光吧。而既然他在游戏中的运用如此的普遍,那我们便需要仔细思考他能给我们带来什么,能表达什么。

3.1.1 攻击特效是玩家对于角色攻击的幻想

攻击特效的核心就在于用游戏比较艺术的处理来突出角色的攻击,比如速度感的攻击可以配置上空间扭曲、带火属性的攻击可能会在刀光上附带更多的环境效果。需要考虑是什么样的特效的能匹配玩家攻击的,写实风格的游戏总不能配上魔幻的攻击特效。

3.1.2 攻击特效需要强化角色的攻击在玩家心中的印象

攻击特效在功能上最重要的点是强化角色的攻击的印象,通常第三人称视角下角色的攻击轨迹总会有所遮挡,而为了强化角色攻击的轨迹、发力点、范围,就需要特效来让攻击给玩家留下更深的印象。

- 攻击范围

- 攻击轨迹

- 视觉上的清晰度

3.1.3 攻击特效要有自己的一套美学表达

这个可能就更加接近于美术的活了,可能会设置一个角色的特效标准、层次等。

3.2 受击方特效

3.2.1 受击特效需要明确特效的风格和层次

受击特效必须匹配打击风格,即需要区分血肉、金属、能量碰撞时的打击风格区分。

而受击特效也是有明显层次的,爆点、氛围、不同打击效果的特效都是可以共存叠加的。

3.2.2 受击材质

受击材质对于受击表现的提升还是巨大的,除了精确的按照打击部位添加受击材质,整体泛白/边框扭曲也是常见的受击材质表现。

3.2.3 受击特效播放

受击特效的播放也非常重要,想达到电影化的受击特效表现效果可能需要同时考虑角色、怪物、相机机位、打击部位来调整受击特效播放的位置、旋转、缩放。

3.2.4 受击部位破坏/类似的表达

3.3 镜头表演

3.3.1 镜头规则(锁定规则)

镜头规则其实很大程度上决定了打击感的表现。在制作3D动作游戏时,通常确定相机会是第一步,相机俯视角/正常第三人称视角、相机跟随位置和锁定焦点、FOV都会影响角色和怪物在屏幕中的占比和相对位置,进而影响打击感。

相机是决定打击感的重要因素,但是相机的职责不仅仅是打击感,所以怎样做出一个可以兼顾表演和信息传达的相机就是相机锁定的关键。在这里也不赘述了,主要还是为了说明相机对于打击感的塑造。

3.3.2 屏幕震动

屏幕震动属于非常好用的一种强化打击感的方式,可以极高的拔高打击感,但是需要对每一个攻击进行单独的配置来获得最好的效果。

拿UE举例大概有这么一些参数:

- 震动模式:位置震动、rotation震动、Fov震动

- 震动曲线:正弦or噪点or其他

- 震动时间

- 震动频率

- 震幅

- 震动的距离衰减

我按照自己的制作经验大概有一些总结的小经验

- 位置震动上,最好和攻击的轨迹相匹配来配置Y,Z方向上的震动。X方向上的震动通常是为了表现冲击力的脉冲感觉,例如拳击。

- Rotation的震动通常情况下不要用,除非是爆炸或者极其强大的冲击力。Yaw值的震动在表现特殊情况下有奇效,例如绝区零的弹刀就配置了Yaw轴的偏移。

- 震动频率和强度上,通常利器配高频低振幅,钝击配低频高振幅。

- Fov的震动通常也用于表达巨大冲击力

3.3.3 镜头动画

镜头动画和前问中提到的镜头规则是分不开的,镜头的锁定焦点、相机位置、相对旋转等等参数如何在战斗中变化来匹配最好的战斗体验,再或者是镜头该如何播放一些特写动画都是需要考虑的点。

3.3.4 镜头后处理效果

这个多数是TA的活,通过独特的镜头效果处理来达到独属于游戏的艺术化表达。包括色调偏移/径向模糊等多种后处理效果。

需要明确的是后处理虽然好用,但是绝对不能滥用,后处理这种强表演性质的打击感塑造手段很容易造成玩家对于游戏信息获取的失误/游戏战斗节奏出问题/游戏表现过于花哨不符合预期等一系列问题。所以尽量在战斗的高光表演时刻使用会比较好。

3.4 顿帧(hit stop)

可以看看樱井政博关于顿帧的讲座:https://www.bilibili.com/video/BV1pV4y1P7gB

顿帧分为两种,第一种是击中时双方静止,第二种是击中时双方小范围震动。大概总结了以下设计要点:

- 让受击者的震动更大

- 受击判定点不震动

- 地面上某种左右震动,空中命中全方向震动

- 震动幅度逐渐收束

- 通过攻击强度控制顿帧长短

- 受击方在顿帧的前几帧过渡到最大的受击幅度

- 攻击方也会有小幅度的震动(通常是打击部位,例如剑)

- 随相机的距离改变震动幅度

当然很多的3D动作游戏是不配置震动的,所以通常还需要仔细考虑以下问题

- 顿帧是完全冻结还是减速

- 顿帧是否是抽帧处理(怪猎中的顿帧其实更类似于抽帧的处理,在顿帧会加快后续动作的速度,保证整个动作的时间不会因为顿帧而受到过大的影响)

- 顿帧时的特效播放是否冻结/震屏如何处理

3.5 UI,HUD

- 伤害大小的呈现-飘字

- 玩家自身打击影响的体现-实时评价系统

- 直接体现打击影响-血条/UI的动画

3.6 所有个性化处理

到了这一步,其实大部分的常规手段都讲完了,但是有了前面那些手段作为参考,我们会发现打击感的塑造可以依靠一切满足“符合预期,制造惊喜”原则的方式来塑造。如果有一天游戏技术发展到了可以传达直接触觉的阶段,可能真的给玩家来一拳也会是很好的打击感塑造方式(

四、打击感与美学

文章的最后我想把打击感上升到一个美学的层次,尝试来剖析究竟该如何设计打击感。

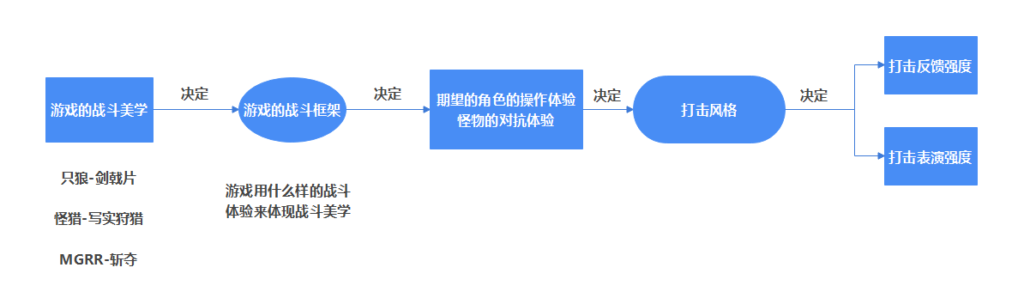

首先便是确定打击感在动作游戏中到底是一个什么样的定位。如图

打击感应该是一个非常接近玩家体验层的设计,应该是从战斗美学出发而一步步确定下来的,这里拿合金装备崛起复仇来举个例子,尝试分析他的打击感设计是怎么一步步确定下来的。

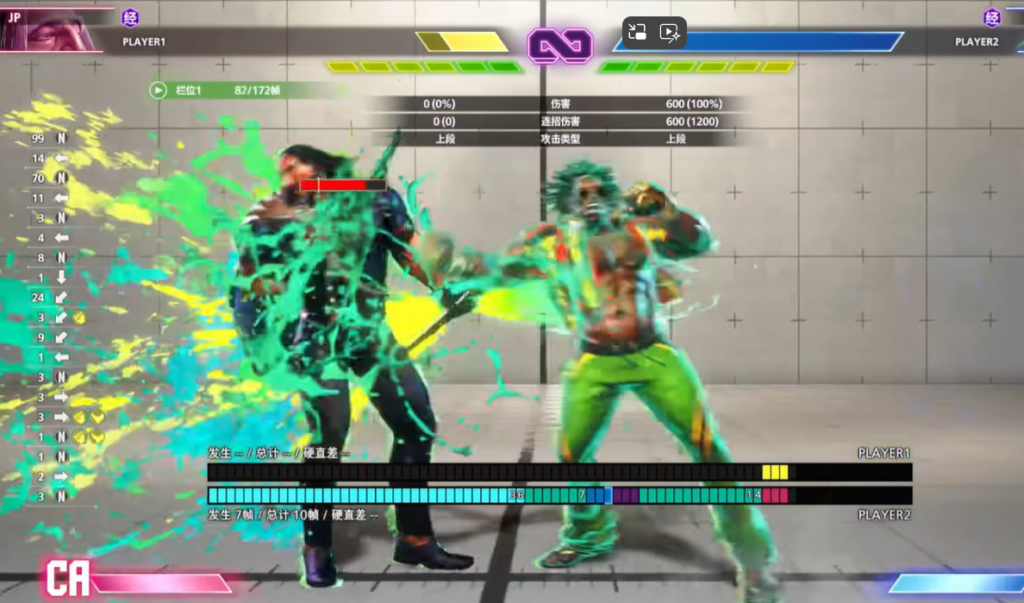

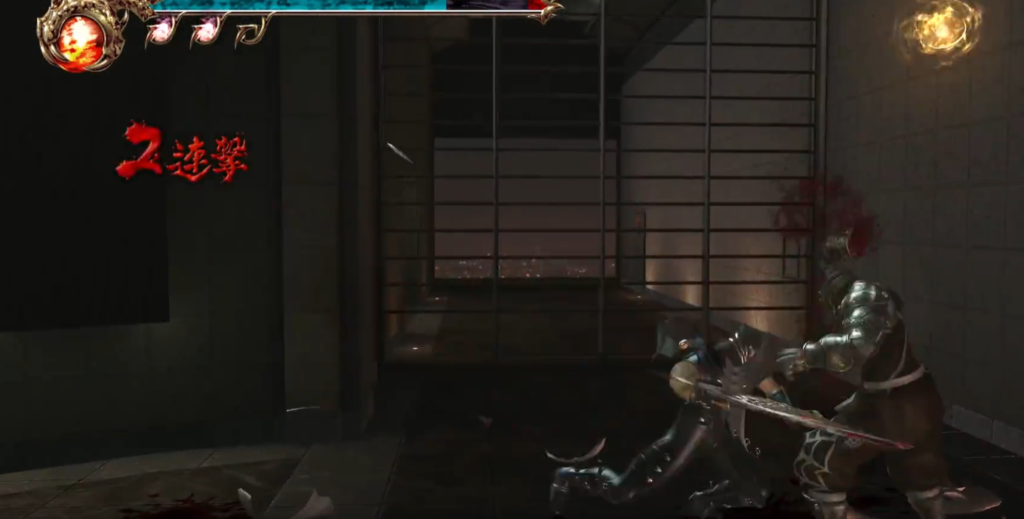

其实这样就很好分析为什么相似的技能,左右两图会有如此明显的打击感差别了。

刚好我最近找实习问我这方面内容的也很多,看来是命运了qwq